Gabon

Le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays localisé à l'ouest de l'Afrique centrale, traversé par l'équateur, faiblement peuplé.

|

Recherche sur Google Images :

Source image : phototheque.net Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- ... Comme la majorité des États d'Afrique subsaharienne, le Gabon est un pays.... La République gabonaise adopte le français comme langue... (source : tlfq.ulaval)

- ... le Gabon est en droit d'attendre de la communauté internationale une compensation... Comme d'autres pays du Sud, le Gabon aura à mettre en œuvre un cadre national... Diversification de l'économie gabonaise et aménagement durable... (source : legabon)

- Le taux de chômage du Gabon est -il supérieur à celui des pays de l'Afrique ? L'espérance de vie d'un gabonais est-elle supérieure à celle du continent... (source : pays-monde)

| République gabonaise (fr) | |||||

|

|||||

| Devise nationale : Union, Travail, Justice | |||||

|

|||||

| Langue officielle | Français | ||||

| Capitale | Libreville 0°23'08N, 26°58'56E |

||||

| Plus grande ville | Libreville | ||||

| Forme de l'État | République | ||||

| - Président de la République | Ali Bongo Ondimba | ||||

| Superficie - Totale - Eau (%) |

Classé 75e 267 667 km2 Négligeable |

||||

| Population - Totale (2008) - Densité |

Classé 148e 1 485 832 hab. 4, 6 hab. /km2 |

||||

| Indépendance - Date |

de la France 17 août 1960 |

||||

| Gentilé | Gabonais, Gabonaise

|

||||

| Monnaie | Franc CFA (XAF) |

||||

| Fuseau horaire | UTC +1 | ||||

| Hymne national | La Concorde | ||||

| Domaine internet | . ga | ||||

| Indicatif téléphonique |

+241

|

||||

Le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays localisé à l'ouest de l'Afrique centrale, traversé par l'équateur, faiblement peuplé. Voisin du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Cameroun, c'est un pays forestier où la faune et la flore sont toujours bien conservées. Ancienne colonie française, le Gabon est indépendant depuis 1960.

Histoire

Le peuplement du Gabon s'est fait par vagues successives d'immigration, jusqu'au XIXe siècle, de Pygmées puis plus massivement de Bantous, aujourd'hui majoritaires. C'est lors de ce processus qu'accostèrent au XVe siècle les premiers Européens, des Portugais. Le nom du Gabon lui vient d'ailleurs de ces premiers colons : Gabão en portugais veut dire "caban", en rapport avec la forme de l'Estuaire qui borde les côtes de Libreville. La France occupa le Gabon progressivement à partir du milieu du XIXe siècle.

En octobre 1958, la Communauté française étant nouvellement créée, le Conseil de gouvernement du Gabon, s'appuyant sur l'article 76 de la nouvelle Constitution de la Ve République (version de 1958), demande la transformation du Gabon en département français. Léon Mba, président du Gabon, charge Louis Sanmarco, administrateur colonial, de présenter la demande auprès du gouvernement métropolitain. Sanmarco reçoit une fin du non recevoir, le général de Gaulle n'y étant pas favorable, au grand dam de Léon Mba lui-même (voir le récit des circonstances et les commentaires de Louis Sanmarco à ce sujet sur l'article le concernant).

Le 17 août 1960, comme la grande majorité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, le Gabon accède à l'indépendance, Léon Mba en devient le premier président. Ce dernier sera soutenu par la France qui assurera même militairement son maintien au pouvoir (intervention de l'armée française en 1964 à son profit), ceci jusqu'à son décès en 1967, où il est remplacé par son directeur de cabinet Albert Bernard Bongo.

Aussitôt aux commandes, Bongo instaure le monopartisme avec la création du Parti démocratique gabonais, muselant ainsi toutes velléités d'opposition à son encontre. L'exploitation des richesses naturelles du pays (bois, minerais et en particulier pétrole), assure une relative prospérité au Gabon, et font avant tout du président Bongo, un chef d'état particulièrement courtisé, surtout par la France qui en fait un de ses alliés africains les plus sûrs.

En 1975, le Gabon adhère à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Certains estiment que la conversion du président Bongo à l'Islam (suite à laquelle il adopte le prénom musulman de Omar), dans l'objectif de flatter les pays arabes majoritaires dans l'organisation, n'est pas étrangère à cette décision.

À la fin des années 1980, la chute du cours du pétrole plonge le Gabon dans une grave crise économique qui perdure toujours actuellement, incitant la population à multiplier les revendications sociales et politiques. Une conférence nationale pour refonder le pays est ouverte en 1990, qui débouche finalement sur le rétablissement du multipartisme.

Malgré cette certaine démocratisation, la situation économique du pays n'évolue guère, alors que Bongo et son parti présidentiel se maintiennent au pouvoir.

En 1994, l'Affaire Elf éclate en France et ne tarde pas à éclabousser Bongo et son entourage, la Fiba (French international bank of Africa) banque d'affaire dont la famille Bongo est actionnaire, tout comme la République du Congo (dont la fille ainée du Président Denis Sassou-Nguesso, Édith, est la seconde épouse d'Omar Bongo), étant mêlée à cette Affaire politico-financière.

Le 27 novembre 2005, Omar Bongo Ondimba est réélu avec 79, 18 % des suffrages selon les résultats officiels de l'élection présidentielle. L'opposition, avec à sa tête Pierre Mamboundou, dénonce ce scrutin et parle de fraudes massives. Omar Bongo meurt le 8 juin 2009, à l'âge de 73 ans, sans successeur désigné. L'intérim est assuré par la présidente du Sénat Rose Francine Rogombé.

Le 3 septembre 2009, Ali Bongo Ondimba, ministre de la Défense, succède à Omar Bongo Ondimba à la tête du Gabon avec 41, 79 % des suffrages exprimés, soit à peu près 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25, 64 % des voix.

Politique

Le Gabon a un régime présidentiel. Le premier président de la République gabonaise fut Léon Mba. Le second président fut Omar Bongo Ondimba de 1967 à son décès en 2009. Le 3 septembre 2009, Ali Bongo Ondimba devient le troisième président du Gabon. Entre 1968 et 1990, son pouvoir s'appuie sur un parti unique, le parti démocratique gabonais (PDG). Suite à l'agitation politique qui frappa une bonne partie du continent africain après la chute du Mur de Berlin, Bongo autorise le multipartisme dans son pays en 1990.

Accords Internationaux

Le Gabon a signé sans réserve la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son protocole de 1967, et la Convention de 1969 gouvernant les aspects spécifiques des problèmes du réfugié en Afrique[1].

Géographie

Géographie physique

Le Gabon étant localisé sur l'équateur, son climat est de type équatorial, c'est-à-dire chaud et humide, avec une alternance de saisons sèches et de saisons des pluies au cours de l'année.

On peut distinguer trois régions : les plaines côtières (larges de 20 à 300 km), les massifs montagneux (monts de Cristal au nord-est de Libreville, le massif du Chaillu au centre, culminant à 1 575 mètres au mont Iboundji), et les plateaux.

Le fleuve principal est l'Ogooué, long de 1 200 km.

85% du territoire est recouvert par la forêt.

Principaux cours d'eau

| fleuve | longueur | bassin |

|---|---|---|

| Ogooué | 1 200 km | 215 000 km2 |

| Nyanga | 600 km | 22 000 km2 |

| Komo (ou Como) | 230 km | 5 000 km2 |

Le bassin hydrographique de l'Ogooué couvre la majeure partie du territoire gabonais. C'est pourquoi cinq des neuf provinces administratives portent son nom. Néanmoins, c'est l'estuaire du Komo (ou Como), petit fleuve du nord du pays qui a en premier lieu attiré les Européens au Gabon, plutôt que le delta marécageux de l'Ogooué. Il existe d'autres fleuves au Gabon, comme la Nyanga ou la Ngounié dans les provinces du même nom. Au nord, le Ntem sert de frontière avec le Cameroun.

Les cours d'eau ont toujours été le principal moyen de communication dans l'inextricable végétation. La navigation aérienne, particulièrement coûteuse, et un réseau routier, moderne mais limité, ne sont pas suffisants pour exploiter l'ensemble des richesses.

Faune et flore

La faune et la flore du Gabon sont d'autant plus remarquables que la forêt équatoriale y est toujours assez bien préservée. Elle pourrait d'ailleurs former un attrait touristique important, dans la mesure ou elle regorge d'espèces rares d'animaux (le Pangolin du Gabon) et d'arbres typique à ce pays à l'instar de l'Okoumé.

- Atangatier

- Badamier

- Bananier

- Baumier

- Cacaoyer essentiellement dans la région de Makokou dans l'Ogooué-Invindo.

- Cocotier

- Ébène

- Iboga

- Manguier

- Okoumé

- Ozigo

- Palétuvier

- Palmier

- Tulipier du Gabon

A l'occasion du Sommet de la Terre, à Johannesburg, en 2002, le Gabon a annoncé la création d'un réseau de 13 parcs nationaux.

| parc national | province | superficie | type de paysage |

|---|---|---|---|

| Akanda | Estuaire | 540 km2 | mangrove |

| Monts Birougou | Ngounié, Ogooué-Lolo | 690 km2 | montagne |

| Ivindo | Ogooué-Ivindo | 3 000 km2 | forêt équatoriale |

| Loango | Ogooué-Maritime | 1 550 km2 | côte sableuse |

| Lopé | Ogooué-Ivindo | 4 970 km2 | forêt et savane |

| Mayumba | Nyanga | 80 km2 | côte sableuse |

| Minkébé | Woleu-Ntem | 7 560 km2 | forêt équatoriale |

| Monts de Cristal | Estuaire | 1 200 km2 | montagne |

| Moukalaba-Doudou | Nyanga | 4 500 km2 | forêt équatoriale |

| Mwagne | Ogooué-Ivindo | 1 160 km2 | forêt équatoriale |

| Plateaux batékés | Haut-Ogooué | 2 050 km2 | forêt équatoriale |

| Pongara | Estuaire | 870 km2 | mangrove, côte sableuse |

| Waka | Ngounié | 1 070 km2 | montagne |

Géographie administrative

Subdivisions

Le Gabon est divisé en 9 provinces, dirigées chacune par un gouverneur, elles-mêmes subdivisées en départements dépendant d'un préfet et , quelquefois, en districts, dépendant d'un sous-préfet. Certains Gabonais présentent, en plaisantant, la Guinée équatoriale, comme le "G10", la dixième province du Gabon.

Économie

Le Gabon est un pays au sous-sol particulièrement riche. Il exporte du manganèse, du pétrole, du gaz, du fer, du bois et bien d'autres produits de son sol et son sous-sol depuis longtemps. L'exploitation des mines d'uranium de Mounana, localisées à 90 km de Franceville, a été interrompue en 2001 du fait de l'arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents. La relance de l'exploitation de ses importants gisements d'uranium est actuellement d'actualité. Le train de Franceville-Libreville exporte, depuis les années 1980, le minerai des mines de manganèse, d'uranium et de fer localisées à Moanda. Les gisements ferreux de Bélinga au nord-est de Makokou ne sont pas encore exploités. Leur exploitation est prévue pour courant 2012.

Les revenus pétroliers, devenus importants à partir des années 1970, n'ont que particulièrement partiellement servi à moderniser le pays ainsi qu'à diversifier l'économie gabonaise. En réalité, la population ne profite que peu des richesses du Gabon, si bien que le niveau de vie largement de Gabonais demeure moyen en dépit d'un PNB par habitant assez élevé. Les hydrocarbures représentent la moitié du PNB.

Population

Langues

La population du Gabon est à 80% francophone[2], [3].

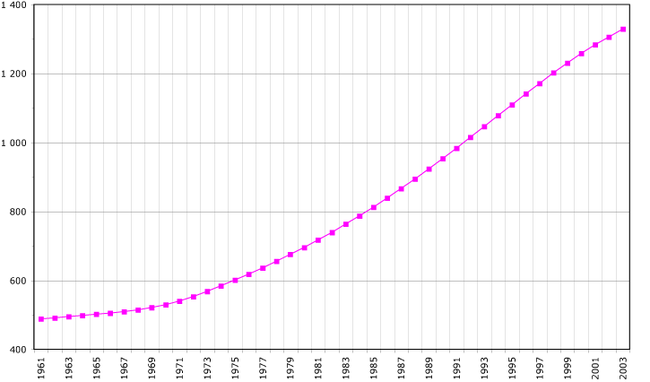

Démographie

Ethnies

Le Gabon compte près d'une cinquantaine d'ethnies. Parmi lesquelles l'ont dénombre surtout les Fangs, les Bapunu, les Nzebis et les Obambas. D'autres ethnies ne comptent guère que quelques centaines d'individus. Culturellement, certaines sont amenées à se fondre progressivement dans la masse ainsi qu'à perdre leur langue et leurs particularités.

Il est complexe de donner une liste exhaustive d'ethnies car certaines ne sont que des sous-ensembles d'autres groupes et tout dépend du niveau de détail auquel on veut parvenir. La langue et les traditions d'une population permettent de la distinguer mais à partir de quel moment une variante locale de dialecte ou de pratiques culturelles est-elle suffisante pour justifier la qualification d'ethnie scindée ? Voici donc une liste non-exhaustive et quelquefois redondante (un sous-groupe peut être mentionné sous une entrée propre tandis que le groupe auquel il se rattache apparaît plus loin).

Plusieurs noms ou orthographes peuvent apparaître pour désigner la même ethnie. En effet, le préfixe Ba est fréquemment la marque du pluriel dans les langues bantoues si bien que "Bapunu" et "Punu" sert à désigner la même ethnie, envisagée au pluriel ou au singulier. On peut aussi trouver une forme plus ou moins francisée du même nom "Punu" et "Pounou" sont un seul et même mot différemment orthographié.

- Adouma, Aduma ou Baduma

- Adyumba ou Adjumba

- Akélés, Bakélés ou Nkélés (dont Bungome, Nkomon, Mbahoin, Métombolo)

- Apindji

- Assimbika

- Awandji

|

|

- Enenga

- Eshira

- Humbu, Houmbou ou Bawoumbou

- Haoussa

- Ivéa

- Mahongwé

- Shiwa ou Makaa

- Masango

- Mbahoin

- Mbedé ou M'Bedé

- Meimbè (dont Simbaka, Mokanke, Mopindzi, Motsogho)

- Mindumu

- Mitsogo, Mitsogho ou Tsogo

- Mpongwè

- Omyènè ou Ngwè-Myènè

- N'doumou ou Ndumu

- Ndzebi (dont Adouma, Akanigui, Awandji, Batsiagui, Badjabi, Sihou, Sissihou)

- Ngowé

- Nkomi ou N'komi

- Shaké

- Sangu

- Sékyani ou Sékiani

- Varamas

- Vili ou Bavili

- Vungu, Voungou ou Bavungu

Culture

Religions autochtones et importées

Avant la colonisation, les peuples du Gabon partageaient des croyances animistes caractérisées par des mythes et des rites variés mais ayant comme points communs le culte des ancêtres, dont l'esprit pouvait toujours influer sur l'existence des vivants, et le recours aux fétiches. On retrouve d'ailleurs toujours actuellement des cadavres mutilés d'enfants victimes de crimes rituels conçus pour assurer à leurs auteurs puissance et richesse[4]. Il y eut, à partir du XIXe siècle, une véritable compétition entre missionnaires catholiques et protestants pour évangéliser les Gabonais. En pratique, énormément de personnes associent actuellement une foi chrétienne et d'anciennes croyances autochtones.

Il faut noter le succès au Gabon de toutes sortes d'églises, surtout évangéliques, inspirées de modèles américains ou bien africains. Il existe dans le pays une minorité musulmane composée principalement d'immigrés d'Afrique de l'Ouest . On peut supposer que la conversion du Président Bongo à l'Islam dans les années 1970 a assuré à cette religion une certaine visibilité.

En marge des pratiques religieuses, à mi-chemin entre ésotérisme et réseau d'influence, on peut mentionner l'existence de la franc-maçonnerie au Gabon qui compte un nombre notable d'adeptes dans les milieux dirigeants. Il existe une Grande Loge du Gabon, appartenant à la même obédience que la GNLF (Grande Loge nationale française) et aussi un Grand rite équatorial gabonais. Il existe aussi un mouvement rosicrucien au Gabon.

|

Musique

La musique gabonaise prend une grande place dans la vie quotidienne. Elle puise ses racines dans la musique traditionnelle. L'indépendance aux autres musiques du monde donne naissance à la musique moderne. La musique d'aujourd'hui est un magnifique mélange de sonorités respectant les traditions et modernes qui, jumelées, représentent toute la richesse culturelle de ce peuple. Les danses typiques gabonaises sont en l'occurrence l'Ingwala née de l'ethnie Nzebi, Omias, Mengane, Mekom, Ozila et Eko de l'ethnie Fang, l'Ikokou et le Mbouanda des Punu; mais on retrouve aussi des danses chez les Mpongwè, et les Téké. Dans la totalité c'est un très riche folklore dont est pourvu le Gabon comme de nombreux pays africains.

- Pierre Akendengué,

- Hilarion Nguema,

- Pierre claver Nzeng,

- André Pépé Nze

- Maman Dédé

- Pierre Marie Ondo Mebale

- Jean Louis Evoung

- Prince Martin Rompavet,

- Kaki Disco — promoteur sur scène de la danse Oriengo,

- Michèle Ndoulou,

- Annie-Flore Batchiellilys,

- Lord Ekomy Ndong ?

- Patience Dabany,

- Makaya Mackjoss,

- Vickoss'Ekondo

- Oliver Ngoma,

- Angele Assélé,

- Nicole Amogho,

- Ba'ponga,

- Koba, Maat Seigneur Lion,

- Sima Mboula,

Parmi les groupes les plus connus, on peut citer Alexis Abessolo, Amandine, Franck Ba'ponga, Movaizhaleine, Lord Ekomy Ndong ?, Hayo'e, et Eben & Family.

Littérature

Pays de culture orale jusqu'au XXe siècle, le Gabon est riche d'épopées respectant les traditions, telles le mvett chez les Fang, ou bien l'Ingwala chez les Nzebi que certains conteurs s'efforcent de maintenir vivantes. André Raponda-Walker (1871-1968) a publié une anthologie de "Contes gabonais", recueillis au cours de sa longue existence auprès d'une vingtaine d'ethnies. S'essayant en premier lieu à la poésie (Ndouna Depenaud, Wisi Magangue-Ma-Mbuju, Georges Rawiri), les écrivains gabonais n'abordent le roman qu'à partir des années 1970 et en particulier 1980. "Histoire d'un enfant trouvé" de Robert Zotoumbat, hormis cet auteur vous pouvez retrouver aussi des grands noms de la littérature gabonaise à l'instar de Jean Divassa Nyama (oncle MÄ, le bruit de l'héritage qui a d'ailleurs été un best-seller, en outre la calebasse ou bien même son petit dernier, La vocation de dignité). Depuis les années 1990, les femmes se sont mises à l'écriture et Justine Mintsa, par exemple, a atteint une certaine renommée internationale. Entre autres sujets, la littérature gabonaise aborde les thèmes de la place de la femme dans la société et des contradictions entre culture respectant les traditions et modernité. On peut noter aussi le court roman de Freddy-Hubert Ndong Mbeng, "les Matitis", qui dessine avec énormément de réalité la vie légèrement complexe des jeunes à Libreville au début des années 1990.

Depuis une dizaine d'année un nouveau genre de littérature se développe au Gabon, la nouvelle. Genre peu connu, Jean Juste Ngomo en est le fer de lance. Il a déjà à son actif deux livres composé d'une trentaine de nouvelles. Son inspiration est directement puisée dans le mysticisme, l'épouvante et le fétichisme gabonais.

Masques

Les masques respectant les traditions ont une part importante dans la culture gabonaise. Chaque ethnie a ses propres masques aux significations et utilisations variées. Ils sont souvent utilisés dans les cérémonies respectant les traditions (mariage, naissance, deuil, etc. ). Les plus connus et les plus prisés sur les grands marchés de l'art sont surtout les masques Punu et Fang qu'on retrouve dans de grands musées Européens, nord Américains et Asiatiques (cf. Les travaux de Louis Perrois, Fernandez et Gunter Tessman). Les traditionalistes mettant en exergue leur art pour la sculpture du bois — généralement des bois précieux — et des matières rares.

Cinéma

Comme celui d'autres pays africains, le cinéma gabonais souffre d'un manque de moyens financiers, du petit nombre de salles de projection disponibles dans le pays (qui préfèrent, d'ailleurs, diffuser de grandes productions commerciales) et d'un manque de public. C'est toujours au centre culturel français de Libreville (qui possède une salle de projection) qu'on a le plus de chances de voir un film gabonais.

Néanmoins, un certain nombre de films, essentiellement des courts-métrages, ont été produits depuis les années 1970. Plusieurs cinéastes gabonais ont d'ailleurs été primés au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Il s'agit de Philippe Mory qui tourne comme réalisateur en 1971 le premier long-métrage gabonais, Les Tam-tams se sont tus. Reconnu comme un précurseur et comme le père du cinéma gabonais, il joue son premier grand rôle dans le film français On n'enterre pas le dimanche de Michel Drach (1958) qui fait de lui une vedette internationale. Il est ainsi le premier comédien d'Afrique noire à tenir un rôle principal dans un film français. Pierre-Marie Dong en 1972 et 1973 pour des courts-métrages, d'Imunga Ivanga pour son film "Dolè" en 2001, et , la même année, de Henri Joseph Koumba Bibidi pour "Les Couilles de l'élephant". Imunga Ivanga a aussi reçu le tanit d'or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) pour "Dolè". Le CENACI (CEntre NAtional du CInéma gabonais), dirigé par Charles Mensah, s'efforce de soutenir la production de films de réalisateurs gabonais.

Un feuilleton produit en 1994 pour la télévision gabonaise, l'Auberge du Salut, a connu un réel succès dans le pays et a été diffusé dans d'autres pays d'Afrique (Côte d'Ivoire et Burkina Faso).

Données diverses

- Population : 1 221 175 habitants (en 2001). 0-14 ans : 33, 29% ; 15-64 ans : 60, 77% ; + 65 ans : 5, 94%

- Superficie : 267 667 km2

- Densité : 4, 5 hab. /km²

- Frontières terrestres : 2 551 km (République du Congo 1 903 km ; Guinée équatoriale 350 km ; Cameroun 298 km)

- Littoral : 885 km

- Extrémités d'altitude : 0 m > + 1 020 m

- Espérance de vie des hommes : 60 ans (Pnud 2009)

- Espérance de vie des femmes : 61 ans (Pnud 2009)

- Taux de croissance de la population : 1, 02% (en 2007)

- Taux de natalité : 27, 42% (en 2007)

- Taux de mortalité : 17, 22% (en 2007)

- Taux de mortalité infantile : Total : 53, 64 décès/1000 naissances normales (en 2005 est . )

- Taux de fécondité : 3, 7 enfants/femme (en 2007)

- Taux de migration : 0% (en 2007)

- Indépendance : 17 août 1960

- Lignes de téléphone : 120 000 (en 2007)

- Téléphones portables : 5 000 en 1997, entre 500 000 et 550 000 en 2005 et enfin 950 000 en 2007 (répartis entre 3 opérateurs)

- Indicatif téléphonique : 241

- Courant électrique : 220 V

- Postes de radio : 208 000 (en 1997)

- Postes de télévision : 150 000 (en 2007)

- Utilisateurs d'Internet : 5 000 en 2000, 55 000 en 2005 (d'après l'Artel)

- Nombre de fournisseurs d'accès Internet : 3 (en 2005)

- Routes : 9 170 km (dont 937 km goudronnés) (en 2004)

- Voies ferrées : 814 km (en 2006) (Le Transgabonais)

- Voies navigables : 1 600 km

- Nombre d'aéroports : 53 (dont 10 avec des pistes goudronnées) (en 2007)

Codes

Le Gabon a pour code :

- G, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

- GA, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),

- GAB, selon la norme ISO 3166-1, alpha-3 (liste des codes pays),

. ga, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),- GAB, selon la liste des codes pays du CIO,

Notes et références

- U. S. Committee for Refugees and Immigrants. 2008. World Refugee Survey 2008

- (fr) Rapport D'information Assemblée Nationale sur www. assemblee-nationale. fr. Consulté le 2 juillet 2010.

- (fr) Français Rapport de l'OIF 2006-2008 sur www. francophonie. org. Consulté le 2 juillet 2010.

- Étienne Tassé et Isaac De Bilanga, «Gabon : les crimes rituels ouvertement dénoncés», Syfia international, 2007. Consulté le 14 septembre 2008

Voir aussi

Bibliographie

- Spécial Gabon : portrait géopolitique, Fondation Paul Ango Ela, Yaoundé, 2008, 79 p. (numéro d'Enjeux, no 37)

- Association Rupture-solidarité, Le Gabon malgré lui, Éd. Karthala, Paris, 2005, 224 p. (ISBN 2-8458-6695-X)

- Xavier Cadet, Histoire des Fang, peuple gabonais, L'Harmattan, Paris, 2009, 459 p. (ISBN 978-2-296-07581-8) (texte remanié d'une thèse de doctorat d'Histoire, Lille 3, 2005)

- Gilchrist Anicet Nzenguet Iguemba (dir. ), Le Gabon : approche pluridisciplinaire, L'Harmattan, Paris, 2006, 253 p. (ISBN 9782-296-01529-6)

- Mylène Rémy, Le Gabon, Éd. du Jaguar, Paris, 2005 (nouvelel éd. ), 269 p. (ISBN 978-2-86950-395-3)

- Marc-Louis Ropivia, L'Afrique et le Gabon au XXIe siècle, Mare & Martin, Paris, 2008, 350 p. (ISBN 2849340472)

Filmographie

- Talents du Gabon, films documentaires gabonais réunis par Roland Duboze et Nathalie Valentin, Play Film, Paris, 2007, 2h 36' (DVD)

- Les sentiers de l'intégration, Gabon, film documentaire de Léonard Odambo, Unesco, Paris, 2006, 49' (DVD)

Liens externes

- Catégorie Gabon de l'annuaire dmoz

- Site officiel de la République du Gabon

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité